卫星见证:塞罕坝——荒原变林海的奇迹

8月23日,习近平总书记来到河北省塞罕坝机械林场月亮山,察看林场自然风貌,听取河北统筹推进山水林田湖草沙系统治理和林场管护情况介绍,看望护林员。

从“一棵松”到“百万亩”,从茫茫荒原到生态宝地,几代塞罕坝林场人伏冰卧雪、艰苦奋斗,在高寒沙地上书写了改天换地的“人间奇迹”,铸就了感人至深、催人奋进的塞罕坝精神。

通过卫星视角,我们可以见证这一荒原变林海的奇迹。

关于塞罕坝:

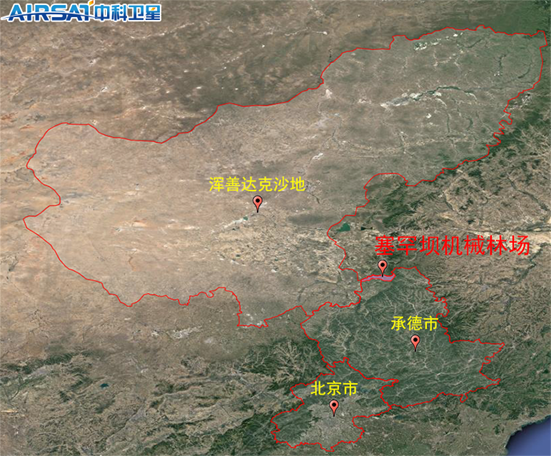

“塞罕坝”是蒙汉合璧语,意为“美丽的高岭”,位于河北省最北部的围场满族蒙古族自治县,处于内蒙古浑善达克沙地南缘。历史上,这里水草丰美、森林茂密、鸟兽繁多。清朝康熙皇帝曾在此设立木兰围场。但是,清朝末期,国势衰微、内忧外患,为了弥补国库亏空,木兰围场开始放垦,树木被大肆砍伐,加之山火不断,原始森林几乎荡然无存。

图1 建场前的塞罕坝

为什么一定要保护塞罕坝?

20世纪60年代初的塞罕坝,是一片严重退化的荒山秃岭,沙尘暴频发,殃及北京乃至华北平原。浑善达克沙地与北京的直线距离仅有180公里,平均海拔1000多米,而北京的平均海拔仅40多米。

有专家形象地指出:对于北京,“如果这个沙源阻挡不住,就相当于站在屋顶上向院子里扬沙子”。塞罕坝恰好处在那个能挡沙子的特殊地理位置上。

图2 塞罕坝机械林场地理位置图

荒原变林海的奇迹:

1962年2月林业部决定建立机械林场。塞罕坝地区的奇迹开始发起萌芽。

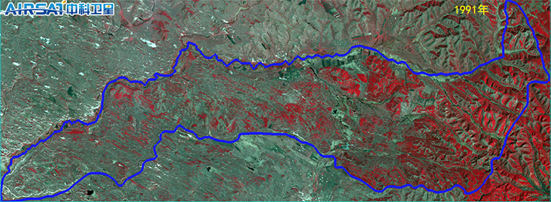

采集1991-2021年的陆地卫星Landsat5和landsat8数据,利用假彩色合成(红色代表植被覆盖区域),可以看出非常明显的变化。

影像中的红色部分,即植被覆盖区域在1991年只占了影像不足三分之一面积,而到了2021年,影像中的红色部分已经覆盖了绝大部分区域。

图3 Landsat5/Landsat8 1991-2021年假彩色合成时序图(红色代表植被)

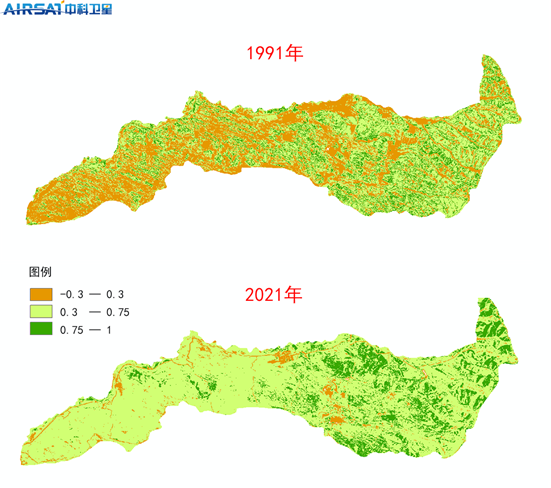

通过归一化植被指数NDVI,我们可以看到从1991年-2021年塞罕坝机械林场裸土面积显著减少,而植被面积显著增加。

图4 1991年和2021年塞罕坝机械林场NDVI对比图

60余年来坚持不懈,塞罕坝诞生了荒原变林海的奇迹,它从人迹罕至的荒原变成了目前世界上面积最大的人工林。“沙地变林海,让荒原成绿洲”,是一代代塞罕坝人通过不懈的努力和艰苦的奋斗,创造出的绿色奇迹。